Run Wild, Run Free 野にかける白い馬のように

イギリス映画 (1969)

10-11才のマーク・レスター(Mark Lester)が、大人気を博したミュージカル『オリバー!』の直後に出演した感動のドラマ。幼児性の発達障害で話すことのできない少年が、イギリス最南西端のダートムーアの大自然の中で、動物と触れることで人間性と言葉を取り戻していくストーリー。半世紀近く前の映画でずっと視聴媒体がなかったが、2013年にイギリスでDVDが発売され、観ることができるようになった。ただ、画質はあまり良くない。

ダートムーアは、面積954平方キロ(日本最小の香川県の半分の面積)の国立公園で、軍港として有名なプリマスのすぐ北に広がっている泥炭層の丘陵と沼地で構成されている。すぐ北には、世界最古(紀元前3807年)の沼を渡るための木の橋も発見されている。この広大な自然の中で育ったフィリップは、人と接する機会がほとんどなく、唯一の相手である母親の対応ミスで重度の発達障害になってしまい、5歳の時から5年間、全く口をきいていない。そして、母親が通院をあきらめた時、いつも遊びに行くムーアで偶然に出会った青い目の白い子馬がフィリップの運命を変える。近くに住む退役大佐がフィリップのよき理解者となり、自然の優しさと厳しさを教える中、子馬が逃げ出してしまったり、鷹と親しくなったりと色々な体験を経て、フィリップも成長していく。そして、再会できた子馬に乗って出かけたムーアで、底なしの泥沼に愛する馬が入ってしまった時、フィリップは言葉と両親の愛情の両方を取り戻す。

マーク・レスターの代表作は、『オリバー!』と、この映画と、『小さな恋のメロディ』だ。中で、最も難しい演技が要求されたのが、口のきけない少年役の、この映画であろう。役柄上あまり可愛いという感じはないし、元々演技が抜群に上手な訳でもないが、自然を満喫し、感動を味わうには最適だ。

あらすじ

フィリップが、ダートムーアの丘を見ながら、じっと座っている(1枚目の写真)。3歳の頃までは普通に言葉を話せたのに、それからどもり始め、5歳になると全く話せなくなった10歳の少年だ。典型的な幼児性の発達障害で、全く口がきけないほどの重症だが、自閉症ではない。これほど重症になった背景には、両親、特に母親の接し方が不適切だったためだが、それは映画の随所に現れる。母親が、フィリップを町の医者に定期的に連れて行くため、「行くわよ。遅刻する」と声をかけた直後から入る「愛したいけど、できない」に始まる独白。とても母親が言うべき内容ではない。不機嫌な顔をした母親は、不機嫌な顔をしたフィリップを車に乗せ(2枚目の写真)、クリニックへと向かう。クリニックでも、フィリップは不機嫌な顔で黙々と絵を描き続ける。独白は、「彼は、行く度に不機嫌。そんなのは嫌。この子に幸せになって欲しい」で終わり、その日を最後に通院は中止される。医者が終わって、買い物のため町を引っ張り回されるフィリップ。母親の顔には、愛情のかけらすらない。これでは、フィリップの症状は、悪くなることはあっても、良くなることはあり得ない。

家に戻り、母親から解放されたフィリップは、いつものようにムーアへと遊びに行く。そこは、孤独だが心に平穏を見出せる場所だからだ。ところが今日は、いつもと違って、今まで見たこともないような真っ白なきれいな子馬がいる。驚かさないように、そっと近付き(1枚目の写真)、つと立ち上がって顔を合わせるフィリップと白い子馬(2枚目の写真)。子馬は空色の目でじっとフィリップを見ている。そして、ゆっくりと歩み去って行った。その時、「美しいだろ?」と声がかかる。ムーアを自分の庭のように愛する退役大佐だ。びっくりして振り返るフィリップ(3枚目の写真)。「白い馬は一杯見てきたが、青い目のは見たことがない」「気が付いてたか?」。フィリップは、もちろん黙ったままだ。帰ろうとするフィリップに、「もし、明日も来るんだったら、見せるものがある」と大佐。映画に登場する数多くの「いい人間」の中でも、これほどよく出来た人物はいないほど、見ていて好きになれるキャラクターだ。この大佐に生命を吹き込んでいるのは、イギリスの誇る名優・故サー・ジョン・ミルズ。

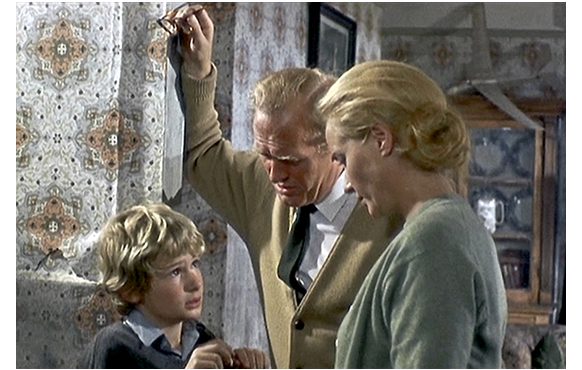

家に帰ったフィリップは、珍しく積極的に行動する。母の腕を引っ張ると、両手を丸めて動かし、何とか馬に遭ったことを伝えようとする(1枚目の写真)。母親は、よく考えもせず、すぐに止めさせると、「何なの?」と訊く。口が聞けないことが分かっていて、「手話」を止めさせて、口頭での返事を要求するような姿勢は、根本的に間違っている。フィリップは、今度は床に跪いて、両手で同じ仕草をくり返した後で、涙を浮かべて母を見上げる(2枚目の写真)。そんなフィリップを立たせ、「フィリップ、何なの? 話して。話してみて」と促す母親。その姿を見ていた父が、「話さんか。このバカ、話せ!」と怒鳴る。フィリップは、母から逃げ出し、2人を絶望したように見ると、夕食をとらずに自分の部屋に閉じ籠もってしまう。

フィリップは、翌日、さっそく大佐に会いに行く。大佐は、フィリップを木立に連れて行くと、1本の枝を引き寄せ、フィリップに「ゆっくり近付いて」と声をかける。そして、「巣に触るな」と言って、中の雛を見せる(1枚目の写真)。「どうだ、美しいだろ?」。フィリップも頷く。大佐は、「行こう、親鳥を怯えさせるのはよくない」と言い、枝を元に戻す。近くでカラスが鳴いている。大佐は気に留めなかったが、フィリップは悪さをするのではと心配そうだ。次に、大佐はフィリップを眺望のいい場所に連れて行き、「見回して。何か見えるか? 何も見えないだろ?」と話しかける。首を振るフィリップ。大佐は、「だが、ちゃんといるんだ」と言い、ヒースの根を掘り起こす。そして、その下に蠢く虫を見せて、「ほら、いるだろ。見えなかったが、隠れてるんだ、岩の下や茂みに。ムーアは生きている。眠り、息をし、食べ、飲むんだ」(2枚目の写真)。そして、さらに、「ある時は、穏やかで平和。優しい姿を見せてくれる。しかし、腹を立てて牙を剥くと、時として人を殺すことすらある」「そして、この真下、ムーアの中心、黒い泥炭の奥で生きて鼓動しているんだ」。この大佐の言葉に、この映画のすべてがある。自然を愛し、畏れることの大切さだ。大佐は、剥き出しの地面に手を当て、「時々、それが感じられる」とフィリップに説く。フィリップも、大佐の手の横に手を置く。そして、音を聞き取ろうと体を横たえる(3枚目の写真)。この映画は、全編ロケだが、その良さがこうしたシーンによく表れている。

翌朝、カラスのことが心配になったフィリップは、さっそく枝を見に行く。枝を下げてみると、巣は荒らされ雛はいない(1枚目の写真)。怯えと悲しみ。フィリップは近くにいたカラス目がけて、落ちていた枝を投げつけ、怒りを露にする。そして、気が高ぶったまま、ムーアの只中へ駈けて行く。丘を登り、石につまずいて見上げると、そこに、あの白い子馬がいた(2枚目の写真)。

フィリップは、馬にそっと近付いていき、岩に腰を降ろす。フィリップと白い子馬だけの静かな世界(1枚目の写真)。馬が離れて行きそうになるので、フィリップは祈るように目を閉じる。そして再び目を開けると(2枚目の写真)、馬がじっとフィリップを見つめている。そして、何と、フィリップの座っている岩に近付いて来る。野生の馬なのに、逃げないで寄ってくるのは、フィリップの孤独と優しさを感じ取ったのかもしれない。フィリップは、馬の首に手を伸ばし(3枚目の写真)、「フィリップ」と言いながら抱き締める(4枚目の写真)。馬に自分の名前を付けたのだ。彼が、話すことができると分かる感動的な一瞬でもある。これ以外に台詞は全くないが、映像詩そのものと言えるとても美しいシーンだ。

フィリップは、馬を連れて家に帰る。その喜びを両親と分かち合おうと、2人を窓辺まで引っ張って行き、窓から馬を見せ、振り向いて、前にやった馬の仕草をしてみせる(写真)。父:「子馬だったのか」。母:「きれいね。さあ、手を洗って」。何と、気のない、冷淡な両親なんだろう。母親の顔には、笑顔の片鱗すらない。少なくとも、家の前にいるのだから、見に行くとか、せめてもっと言葉をかけるとかしても罰(ばち)は当たらないと思う。

翌日のフィリップと白い子馬との触れ合いのシーン。水辺で寄り添い、飛び石を渡り、森の中を一緒に走る(1~3枚目の写真)。この場面も、美しい音楽と一体となった清々しい映像詩になっている。この日、フィリップと子馬との関係に変化をもたらす出来事が2つ起きる。1つは、朝、一足違いで大佐がフィリップの家を訪れたこと。応対に出た母親に、「これを持ってきたんです」と鼻革を渡す。最初に大佐のことを褒めて書いたが、動物は手なずけるものだという狩猟民族特有のこうした態度だけは賛同できない。野生の馬なのだから、鼻革などせず、自然にあるがまま付き合うべきだと思う。その後の大佐と母親の会話。「子馬のこと、ご存知でしたの?」。「ええ、美しいですな。立派な馬だ!」「お子さんも立派だ。すべてを感じ取ってる。さぞかし鼻が高いでしょう」。「ええまあ、ありがとう。渡しておきます」と言って、さっさと家に入ってしまう。冷たく無愛想な母親。もう1点は、フィリップが、森の中で黒馬に乗った近くの女の子ダイアナを見たこと。

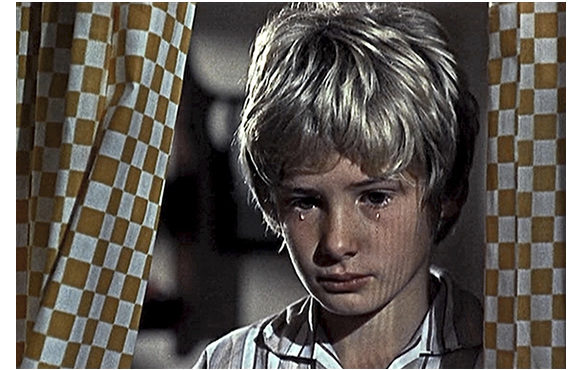

翌日、フィリップは、大佐から渡された鼻革を、試行錯誤で馬に付け、ダイアナのように乗ろうとして振り落とされる(1枚目の写真)。野生の馬にとって、こんなことをされて嬉しいはずがない。柵に入れてある訳でもないので、その夜、馬は去って行った。風で窓がガタガタいう音で目覚めたフィリップは、それに気付いて慌てて後を追う。稜線の上で光に浮かび上がる白い馬。人工的な照明と分かっていても、美しい(2枚目の写真)。しかし、フィリップが稜線に辿り着いた時、馬の姿はもうどこにもなかった。地面に横たわり、「子馬」と呟きながら涙を流すフィリップ。この映画では、フィリップが泣くシーンが頻繁にある。言葉が使えないので、感情表現の重要な手段になっているのであろう。

翌朝、放心状態のフィリップを大佐が発見、「コートを かけような」と自分のコートでくるみ、「みんなで捜したんだぞ。無事だと分かれば安心する。家に戻ろう」と話しかける。「子馬なんだろ?」と訊くと、図らずも、「ボクの…」とフィリップが口にする(1枚目の写真)。ここでも涙が出ている。「見つけてあげる。遠くには行ってない。2人で捜そう。約束する」。「それで、何て呼んでる?」。「フィリップ」。「君の名だな? いいじゃないか。君みたいだ。他とは違う」。2人は、フィリップではなく大佐の家に戻り、車で捜しに出かける。その日、一日、車で行ける範囲のムーアを隅々まで捜すが、白い馬はどこにもいない。夕方、大佐が家に戻ると、懇意にしている地元の農夫レッジが小屋で作業中だ(2枚目の写真)。「こんな風に、姿をくらましちまうとは。言われた所は全部捜しやしたが、さっぱりで」。「捜し続けてくれ、レッジ」。「そうしやす」。小屋には、レッジの姪のダイアナも一緒にいる。ダイアナが手にした鷹を見て、大佐が「美しいな。まだ飛ばしてない?」と声をかける。「まだです」。「いつか、教えてあげよう」。そして、フィリップを帰宅させる。大佐とフィリップがいなくなった後、ダイアナが「レッジ伯父さん?」と声をかける。「どうして、白い馬を見つけることが、そんなに重要なの?」。「フィリップに 要るからさ」。「でも、どうして要るの?」。「知らんな。逃げられちまったからだろ」。誰もが大佐みたいにフィリップに親身な訳ではない。

連日の雨。大佐は、「こんな天気が 2週間も続いたら困る」と心配する。レッジは、フィリップにホーキー・デュワーの話を聞かせる。「でっかい黒馬に乗って、黒い頭巾とコートを着て、地獄の番犬を引き連れて、ヒトの魂を狩る…」。大佐がすぐに制止するが、この怖い話はフィリップの耳に残り、後で大変な事態に。レッジも困った御仁だ。その上、大佐に向かって、「子馬は、当分見つからんでしょうな」とも話す。「そうだな」。「気が向いたら戻って来るが、戻って来ないかも」。この言葉を、難しい顔で聞いているフィリップ(1枚目の写真)。夕方になりフィリップは帰宅する。その夜、母親は夫に向かって、「明日は行かせない」と宣言する。「どうするんだ? 部屋に鍵でもかけるのか? もう大きいんだぞ」と夫が言っても、「あの子は病気なの」。「今に限ったことじゃない」。「いつもと違うわ」。「どう違うんだ? いつも こんなじゃないか」。「あの子は、何かに愛着を持ってはいけないの。オモチャのように失くしたり、壊れたりするだけだから。あの子には 傷付いて欲しくない。安全な家にいて欲しい」。「私たちは、『安全』なのか? 本人の意思はどうなんだ? もし、ムーアが好きなら、行かせればいい。子馬が欲しいなら、見つかって欲しい。あの子に任せろよ」。「嫌よ。助けたいの。愛したいの。話したいの」。身勝手な言い分だ。一方、その日の夜、レッジは大佐を訪れ、「ダイアナが、『もし気に入ったら、あげる』って言うもんで」と鷹を渡す(2枚目の写真)。

翌朝、大佐がフィリップを迎えに行くと、「フィリップは、今日はご一緒しません」と母親。「変わったことが なければ…」。「家にいて欲しいだけです。動物は もう十分。子馬がやったこと、ご覧になったでしょ」。「分かってますよ」。「ご親切は分かりますが、病気なのです」。「病気じゃないですよ、ランサム夫人、フリップは話せます。私に、話しましたから」。「信じませんわ」(1枚目の写真)。この映画で最悪の台詞。鬼のような母親の顔。フィリップも抵抗する。朝食に呼ばれても部屋から出ず、呼びに来た母を責めるように睨む(2枚目の写真)。結局、仕方なく大佐の家まで車で送ることになる。小屋で鷹と対面するフィリップ。ダイアナが、「この子は子馬じゃないけど、持ってて欲しいの」と話す。フィリップは、感謝の一瞥もしない。そういう風に育てられたので、仕方がないが、可愛げがないことは確か。大佐は、革の手袋を渡し、「君のだ。左手にはめて」「手袋を緩く握って、鷹の前に差し出すんだ」と鷹の扱い方を逐一教える。黙々と言われた通りにするフィリップ(3枚目の写真)。最後に「気に入ったか?」と訊かれ、わずかに頷く。母親役のシルビア・シムズは、はっきり言って下手だ。母親なのだから、どこかに「愛情の隠れた片鱗」をのぞかせないと、無感動で無愛想だけでは現実味に欠ける。

翌日は快晴。大佐は、鷹の脚にヒモを付け、14メートル先までフィリップを歩かせ、鷹を放す。鷹は、そのままフィリップ目がけて飛んで行って、手袋にとまる(1枚目の写真)。「見事だ。躊躇一つしない。明日は自由に飛ばせよう」。翌日も快晴。今度は、ヒモを付けず、距離も遠くして鷹を放つ。今度も鷹は迷うことなくフィリップの手にとまった(2枚目の写真)。大佐に、「明日は、自分でやってみたいか?」と訊かれたフィリップは、僅かに微笑みながら頷く。

翌日。大佐は約束通り、いない〔丘の下の自宅にいる〕。それでも、ダイアナの手から放たれた鷹は、フィリップまで見事に飛んで行く。ダイアナが、「美しかったわね、フィリップ、とっても」と褒めた時、馬のいななきが聞こえる。そこには、あれだけ捜しても見つからなかった白い子馬がいた。他の馬と一緒に去って行く子馬。慌てて追うフィリップ。鷹は、革ひもで手にくくりつけられているので、苦しくてキーキー鳴く。しかし、フィリップはお構いなしだ。馬が丘の向こうに消えたので、フィリップは一瞬立ち止まる。追いついたダイアナが、「レイディがケガするわ!」〔レイディは鷹の名前〕と革ひもを外そうとするが、フィリップはダイアナを突き飛ばして、大佐の家に向かって丘を駆け下りて行く。その間、鷹は手に縛り付けられたまま、暴れている(1枚目の写真)。大佐の家に着いた頃には、鷹は意識不明でぶら下がっている有様。それを見た大佐は、「一体何を考えてる? 何をやったか分かってるのか? 見てみろ! 見るんだ!」(2枚目の写真)と激しく叱る。そして、話そうとするフィリップに、「話せ! 何が言いたい?」と怒鳴る。フィリップは、やっとの思いで、「ボクの… 子馬」と口にする。「子馬なんか勝手にしろ! レイディを見ろ!」。そこに、ダイアナが追いつき、「ひとでなし! 最低のひとでなし!」となじる。「嫌いよ! 大嫌い!」。ダイアナを見るフィリップ(3枚目の写真)。フィリップの心理状態が一番分からない部分だ。涙は、きっと、大佐に叱られたからだろう。鷹に悪いことをしたとは、まだ分かってないはずだ。いたたまれなくなったフィリップは、走って逃げ出す。一方、大佐は傷付いた鷹を小屋に持って行き、ワラの上に寝せてやる。「フィリップに怒鳴って ごめんなさい」と謝るダイアナに、「薬になったろう」。こういう毅然としたところは、如何にも大佐らしい。

責任上、フィリップを捜しに行き、家まで運んでやった大佐。ぐったりした息子を見て、「よろしければ、ご説明いただけますか?」と問い詰める父に、「怒鳴りました」と明言する大佐。「でも…」と言いかけた夫人を見つめながら、さらにこう追加する。「思慮のない行動をしたので叱ったのです。不注意な行為が、愛する者を傷付けたので」(1枚目の写真)。この言葉には、夫人の態度・行動を非難する意味合いもあったと思うのだが、バカな母親には「蛙のつらに小便」でしかなかった。その夜は激しい雷雨。深夜の1時過ぎに大佐の家のドアを誰かがノックする。大佐が起きて行くと、レッジが嬉しそうに「見つけやした」と言う。丘の上に白い子馬を見かけたので、すぐに知らせてくれたのだ。その後、フィリップが寝ていると、酔っ払って陽気に歌う声が聞こえてくる。そして、大佐が、「フィリップ、見に来い、捕まえてきてやったぞ」とご機嫌な声で叫ぶ。レッジも一緒だ(2枚目の写真)。「フィリップ、これでもう大丈夫だ。レイディも、良くなったぞ」。カーテンの陰から2人と馬を見ながら、涙を流すフィリップ(3枚目の写真)。それにしても、両親は、外に出て来て礼ぐらい言うのが当然だと思うのだが、何もしない。

こうなれば、フィリップにとって大事なのは、子馬と大佐だけ。両親など、どうでもいい存在だ。翌日、子馬と遊んだ後、大佐を訪れたフィリップは、暖炉の前で鷹の話を熱心に聞いている。鈴を見せられて、「それ、何?」と訊く(1枚目の写真)。「鷹の脚に結びつけるんだ」「いいかいフィリップ、鷹の急降下は、最も美しいものの一つなんだ。まず、高く舞い上がる。見えないほど高くな。そして、獲物を見つけると羽をたたみ、槍のように落下する。時速160キロでの急降下だ。凄いぞ。あまりに速くて、目に見えない。風を切って鈴が鳴る」。「レイディは、急降下したの?」。「準備ができたら やるだろうが、これは、鷹にとっても すごい離れ業なんだ」「まず、翼を治してやらないと」。鷹は、羽を2本痛めていた。大佐は、それを切り取り、別の鳥のきれいな羽を接着剤を塗って差し込む。いわゆる「継ぎ羽」だ。その作業を見つめるフィリップ。接着剤が固まってから、大佐は、鷹を光に馴らそうと、窓の幕をゆっくりと取り去る。それでも鷹が静かにしているので、「今のところ順調だ」(2枚目の写真)。大佐は、さらに、次の段階として、フィリップをゆっくり鷹に近付かせ、何とか鷹を革手袋の上に乗せる。そしてドアを開ける。差し込む太陽の光。鷹は暴れるが、何とか落ち着かせ、「肉をやって」と指示。フィリップの手の上で肉を食べる鷹。あんな目に遭わされたのに、フィリップのことを完全には嫌っていないようだ。羽もきれいに直っている。「よし。やったな」と言われ、心細げに大佐を見るフィリップ(3枚目の写真)。しかし、屋外に出て、ダイアナが鷹を放すと、鷹はフィリップの手を避け、大佐の方に行ってしまう。がっかりするフィリップに、大佐は、「君には どうすることもできない。あんなことが起きた後では、触らせてもらえるだけで幸運なんだ。鷹は、人慣れせず、自尊心が強い。尊重してやらないとな」と諭す。

「鷹がフィリップに飛んで行かない」という難題を解決するため、大佐は思い切った試みに出た。鷹に話しかけ始めたのだ。話しの内容は、ナンセンス詩人としてイギリスで有名なエドワード・リア(1812-88)の『ナンセンスな歌、物語、植物学、アルファベット』(1871)に含まれる有名な詩『フクロウとねこちゃん』。それを、延々と話して聞かせる。「お前は、ずっと起きてるんだ。そして、明日はフィリップに飛んでいけ」と鷹に話しかける(1枚目の写真)。しかし、言った本人が、途中で眠ってしまう。それでも、午前3時半に時計の鳴る音で目が覚めると、また詩を読み続ける。そのまま朝になり、眠気覚ましに歩く大佐。「教えといてやろう。この特訓の目的は、お前さんをふらふらにして、トラックに轢かれても 気にしないようにするためだ」「私も そうなってるな」。そして、詩を読み続ける。この努力のお陰で、ダイアナが放すと、鷹は飛んで行って、フィリップの肩にとまった(2枚目の写真)。差し出した手ではなく肩というのが、ヨレヨレ状態であることを示している。大佐は、岩陰でお休み中。

別の日、フィリップとダイアナは、白い子馬と鷹を連れてムーアに入って行った。その時、突然現われた狐狩りの一行。数多くの猟犬を先頭に、十数頭の乗馬が雪崩のように2人の至近距離を通り過ぎる。怯えた逃げ出した鷹は、落下した際、枝に絡まって死んでしまう。鷹を抱きながら泣くダイアナ(1枚目の写真)。それを見たフィリップが、涙を浮かべながら鷹を受け取り、胸に抱きしめる(2枚目の写真)。命の尊さと、その喪失の悲しみをフィリップが実感した瞬間だ。フィリップは穴を掘り、そこに鷹を埋め、その上に横たわり鷹と一体化したムーアの音に耳を澄ましている(3枚目の写真)。

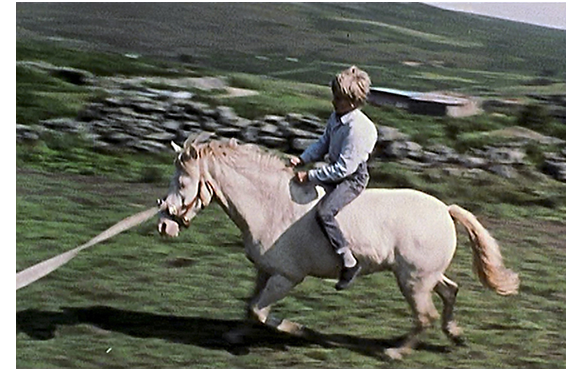

大佐は、フィリップを白い馬に乗せてやろうと、特訓を始める。最初のうちは、お互いに慣れされるため、フィリップを馬の背中に置くだけだ(1枚目の写真)。「まるで、じゃがいもの袋だな」。しかし、上達は早く、並足で馬に跨がることができるように。「背筋を伸ばして。下を見るな。逃げやせん。真っ直ぐ正面を見ろ。肘を内側へ。姿勢をちゃんとしろ」。馬に乗り慣れた将校だけに、指導は的確で厳しい。速足になり、前屈みになりかけるのを、「上体を起こせ、真っ直だ」とくり返し指導し、最後には、きれいに乗れるようになる(2枚目の写真)。ただ、フィリップは自主的な積極性に欠けている。それを見かねた大佐は、「いい加減にしろ! いいか、フィリップ、君は、この馬に乗りたいのか? それとも、ずっと でくの棒みたいに座ってるつもりか? どうなんだ?」と喝を入れ、その言葉に発奮したフィリップが本気で馬を走らせ始める。

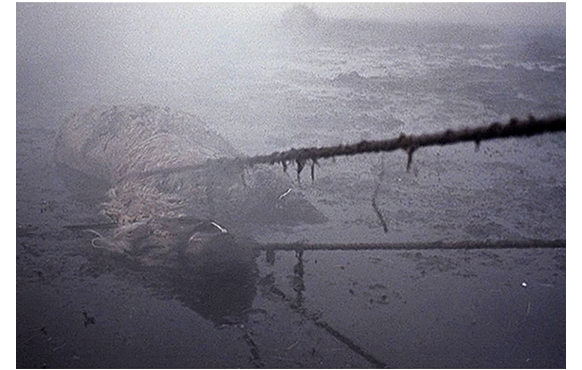

馬に乗れるようになったフィリップは、ダイアナと2人でムーアを楽しく駆け回る。しかし、夕方になり霧が出てきて、2人は方向を失ってしまう(1枚目の写真)。そのうちに、フィリップが以前聞いたホーキー・デュワーの話を思い出し、怖くなって駆け出してしまう。その先にあったのは、底なしの泥沼。白い馬が沼に捉えられ、フィリップは投げ出される(2枚目の写真)。ダイアナに助けれたフィリップは、馬の隣の安全な場所で、救助が来ると信じて待つことにした(3枚目の写真)。待っている間にも、馬はどんどん沈んでいってしまう。

2人の帰りの遅いのを心配した大佐とレッジ、それにダメ父母も加わって、捜索が始まる。霧が深いにも係わらず、幸いに発見された2人。白い馬の重要性を知っている大佐は、迷わず泥沼に入って行く。レッジが後に続く。しかし、馬まで到達しても、片側からではロープが巻けない。フィリップの責めるような目にようやく父親が助けに乗り出す。それまで、2人に任せて傍観していたのだ。なさけない。父親は、馬の反対側から近付いて、大佐からロープを受け取り(1枚目の写真)、首の回りに2本のロープをかける。そして、2組に分かれて一斉に引っ張る(2~4枚目の写真)。しかし、馬はびくともしない。「困った。動く気がない」と大佐があきらめた口調で言う。

それを聞いたフィリップは、馬を説得しようと、父の制止を振り切って泥沼に入って行く。そして、馬の首を抱いて、目を見ながら、「フィリップ、起きて」「ここで死なないで。聞いて、フィリップ」「自分でやるんだ、お願い、フィリップ」と必死に声をかける(1枚目の写真)。その言葉に動かされ、馬は再び逃れようと動き出し、ロープで引っ張られたのが効を奏して脱出に成功した(2・3枚目の写真)。映画は、その直後、やっとまともになった両親に手を差し伸べられ、フィリップが持ち上げられるところで終わる(4枚目の写真)。

M の先頭に戻る の の先頭に戻る

イギリス の先頭に戻る 1960年代 の先頭に戻る